Berlino. Le parole che non sai

Lo scontro tra i due era stato piuttosto violento e questo causò la separazione.

Era giunto il momento di fare un punto della situazione, di stare da soli e riflettere sugli errori commessi. Di scegliere se puntellare definitivamente un sentimento più che mai traballante o lasciarlo volare via come un inutile palloncino al vento. Dopo anni di parole, gesti e respiri condivisi pareva assurda, ad entrambi, ogni minima rinuncia.

Il cielo di Berlino quella mattina ben si adattava all’umore di lui che aveva deciso di dedicare del tempo a se stesso in una delle città europee più simboliche dell’epoca attuale. Il viaggio era stato travagliato. Il sedile accanto al suo era rimasto vuoto fino a quando fu occupato da una passeggera probabilmente sua coetanea. Le osservò sbadatamente le mani, notò degli anelli argentati, un piccolo tatuaggio sul polso. Una serie di bracciali forse regali o ricordi di qualche viaggio. Per un attimo la guardò in viso ed incrociò il suo sguardo. Non era la persona che abitualmente viaggiava con lui, pensò. Fece un sorriso di cortesia, ricambiato, poi si incupì nuovamente.

Il cielo di Berlino quella mattina ben si adattava all’umore di lui che aveva deciso di dedicare del tempo a se stesso in una delle città europee più simboliche dell’epoca attuale. Il viaggio era stato travagliato. Il sedile accanto al suo era rimasto vuoto fino a quando fu occupato da una passeggera probabilmente sua coetanea. Le osservò sbadatamente le mani, notò degli anelli argentati, un piccolo tatuaggio sul polso. Una serie di bracciali forse regali o ricordi di qualche viaggio. Per un attimo la guardò in viso ed incrociò il suo sguardo. Non era la persona che abitualmente viaggiava con lui, pensò. Fece un sorriso di cortesia, ricambiato, poi si incupì nuovamente.

L’albergo in cui avrebbe dormito a Berlino era in una zona centrale ed era stato scelto da lei. La prenotazione era a nome della ragazza ed essere costretto a pronunciarlo al momento della registrazione gli provocò fastidio allo stomaco. Un misto tra rabbia, delusione e sacrilego. La camera dell’albergo era atipica e curata nei minimi particolari. Appoggiò la valigia e la esplorò con una prima occhiata notando un letto dall’aspetto confortevole e dalle dimensioni piuttosto grandi, poi si soffermò su alcuni quadretti e specchi appesi ad una parete. Aprì le porte del bagno e della doccia e, prima di sedere sulla poltrona di velluto, aprì le tende in modo da poter ammirare un murale dipinto su una parete nel cortile. Senza quel tocco artistico sarebbe stato un ostacolo alla vista e nient’altro. Si soffermò a scrutare altri oggetti nella stanza, poi sospirò lasciandosi cadere in un sonno profondo.

L’albergo in cui avrebbe dormito a Berlino era in una zona centrale ed era stato scelto da lei. La prenotazione era a nome della ragazza ed essere costretto a pronunciarlo al momento della registrazione gli provocò fastidio allo stomaco. Un misto tra rabbia, delusione e sacrilego. La camera dell’albergo era atipica e curata nei minimi particolari. Appoggiò la valigia e la esplorò con una prima occhiata notando un letto dall’aspetto confortevole e dalle dimensioni piuttosto grandi, poi si soffermò su alcuni quadretti e specchi appesi ad una parete. Aprì le porte del bagno e della doccia e, prima di sedere sulla poltrona di velluto, aprì le tende in modo da poter ammirare un murale dipinto su una parete nel cortile. Senza quel tocco artistico sarebbe stato un ostacolo alla vista e nient’altro. Si soffermò a scrutare altri oggetti nella stanza, poi sospirò lasciandosi cadere in un sonno profondo.

Girare una città sconosciuta da solo era una delle cose che riteneva più stressanti in assoluto. Durante il cammino era infastidito nel imbattersi in opere d’arte senza avere la possibilità di poterle condividere. Così come le persone che incrociava non avevano nessun motivo di esistere se non potevano essere commentate, spesso scherzate, nel gioco che erano soliti fare i due ragazzi. Era semplicemente un training di complicità piuttosto che malizia o cattiveria. Spunti per ridere assieme.

Girare una città sconosciuta da solo era una delle cose che riteneva più stressanti in assoluto. Durante il cammino era infastidito nel imbattersi in opere d’arte senza avere la possibilità di poterle condividere. Così come le persone che incrociava non avevano nessun motivo di esistere se non potevano essere commentate, spesso scherzate, nel gioco che erano soliti fare i due ragazzi. Era semplicemente un training di complicità piuttosto che malizia o cattiveria. Spunti per ridere assieme.

Prese la metropolitana per raggiungere Alexander Platz. L’unica cosa che lo distraeva dal suo pensiero fisso erano le decine e decine di murales che lo accompagnavano ovunque. Mentre immagini malinconiche scorrendo velocemente dal finestrino del treno testimoniavano il cambiamento dei tempi, cominciò a pensare che forse tra lui e Berlino qualche similitudine esisteva. Scese ad Alexander Platz.

Nella piazza, che trovò piuttosto sporca, c’era una manifestazione che denunciava un progetto di riqualifica di un quartiere storico. Contestavano l’F24 Alpha, questo il nome del piano di lavoro, di voler innestare delle case moderne ed accessibili per pochi privilegiati a discapito degli storici residenti attuali. La forma di protesta pacifica era originale se non altro. Persone truccate e vestite da zombie si spostavano sostenendo dei cartelli con scritte in tedesco. Il gruppo di protesta si chiamava Die Verdrängten, quelli repressi tradotto. Era tutto molto curioso ma l’interesse finì al termine della sfilata. Decise di mangiare qualcosa in un locale nei pressi della stazione. La famosa Alexander Platz non l’aveva entusiasmato. C’é da dire che in quelle condizioni psicologiche forse ben poche cose sarebbero riuscite a smuoverlo. Sorseggiò il té cercando di individuare qualche notifica di lei sullo smartphone ma ovviamente il nulla.

Nella piazza, che trovò piuttosto sporca, c’era una manifestazione che denunciava un progetto di riqualifica di un quartiere storico. Contestavano l’F24 Alpha, questo il nome del piano di lavoro, di voler innestare delle case moderne ed accessibili per pochi privilegiati a discapito degli storici residenti attuali. La forma di protesta pacifica era originale se non altro. Persone truccate e vestite da zombie si spostavano sostenendo dei cartelli con scritte in tedesco. Il gruppo di protesta si chiamava Die Verdrängten, quelli repressi tradotto. Era tutto molto curioso ma l’interesse finì al termine della sfilata. Decise di mangiare qualcosa in un locale nei pressi della stazione. La famosa Alexander Platz non l’aveva entusiasmato. C’é da dire che in quelle condizioni psicologiche forse ben poche cose sarebbero riuscite a smuoverlo. Sorseggiò il té cercando di individuare qualche notifica di lei sullo smartphone ma ovviamente il nulla.

Impostò google map in direzione Checkpoint Charlie e lì si diresse. Una volta raggiunto rimase nuovamente deluso da quello che una volta era stato un’importantissimo e spesso tragico passaggio tra Occidente ed Oriente. Una delle tante assurdità architettate dall’uomo adesso era diventato un teatrino del ridicolo con dei personaggi vestiti da militari americani ma dagli accenti albanesi o rumeni, intenti a farsi fotografare dai turisti che avrebbero conservato fasulle e fittizie immagini del momento.

Impostò google map in direzione Checkpoint Charlie e lì si diresse. Una volta raggiunto rimase nuovamente deluso da quello che una volta era stato un’importantissimo e spesso tragico passaggio tra Occidente ed Oriente. Una delle tante assurdità architettate dall’uomo adesso era diventato un teatrino del ridicolo con dei personaggi vestiti da militari americani ma dagli accenti albanesi o rumeni, intenti a farsi fotografare dai turisti che avrebbero conservato fasulle e fittizie immagini del momento.

Proseguì il cammino fino ad arrivare al perimetro di ciò che rimane del muro di Berlino. Il simbolo per eccellenza della divisione e massima espressione dell’idiozia umana. Potere, avidità, incomprensione, ottusità. Ogni mattone che è stato posto su quella linea divisoria rappresenta i sentimenti più inumani possibili immaginabili. In molti hanno cercato di scavalcare quel muro, in pochi ce l’hanno fatta. I meno fortunati sono ancora oggi ricordati da foto o nomi che a leggerli ci si vergogna. Ma quanti muri di comodo resistono nell’oblio generale ancora oggi? Pensò il ragazzo mentre fotografava uno dei tanti simboli rimasti in memoria. Poi pezzi di muro che frenano schizzi di vernice in cerca di spazi infiniti da colorare. Che nascondono treni in movimento o persone di passaggio.

Proseguì il cammino fino ad arrivare al perimetro di ciò che rimane del muro di Berlino. Il simbolo per eccellenza della divisione e massima espressione dell’idiozia umana. Potere, avidità, incomprensione, ottusità. Ogni mattone che è stato posto su quella linea divisoria rappresenta i sentimenti più inumani possibili immaginabili. In molti hanno cercato di scavalcare quel muro, in pochi ce l’hanno fatta. I meno fortunati sono ancora oggi ricordati da foto o nomi che a leggerli ci si vergogna. Ma quanti muri di comodo resistono nell’oblio generale ancora oggi? Pensò il ragazzo mentre fotografava uno dei tanti simboli rimasti in memoria. Poi pezzi di muro che frenano schizzi di vernice in cerca di spazi infiniti da colorare. Che nascondono treni in movimento o persone di passaggio.

Alzò lo sguardo davanti all’imponente porta di Brandeburgo, ennesimo sigillo al potere, alla grandezza. In contrapposizione al monumento ancora proteste e rimostranze contro il sistema. La più curiosa era mossa da un uomo super fisicato che sotto una gigante bandiera tedesca elencava agli innumerevoli passanti motivazioni letteralmente insignificanti. Le foto assumevano contesti goliardici piuttosto che politici e le risatine delle ragazze intente a scattarle ne erano la conferma. Più il ragazzo sfiorava l’ilarità più ne subiva l’effetto contrario. La sua malinconia aumentava di sproposito nel vedere gli altri ridere e divertirsi.

Alzò lo sguardo davanti all’imponente porta di Brandeburgo, ennesimo sigillo al potere, alla grandezza. In contrapposizione al monumento ancora proteste e rimostranze contro il sistema. La più curiosa era mossa da un uomo super fisicato che sotto una gigante bandiera tedesca elencava agli innumerevoli passanti motivazioni letteralmente insignificanti. Le foto assumevano contesti goliardici piuttosto che politici e le risatine delle ragazze intente a scattarle ne erano la conferma. Più il ragazzo sfiorava l’ilarità più ne subiva l’effetto contrario. La sua malinconia aumentava di sproposito nel vedere gli altri ridere e divertirsi.

Arrivò presto la sera e si ricordò che in tutto quel tempo non si era neanche minimamente interessato di bersi una birra. Non farlo in Germania era impensabile. Si sedette così in un locale storico della metropoli tedesca e sfogliò lentamente il menù. Pensò alla birra che avrebbe gradito la sua compagna e ne ordinò una per sé ed una per lei. Simbolicamente. Come se si fosse assentata un attimo e da lì a poco avesse preso posto accanto a lui. Come è sempre stato d’altronde. La cameriera prese l’ordine, si guardò in giro in cerca della seconda persona che ovviamente non era presente ed essendo tedesca, notò l’anomalia, ma non commentò.

Arrivò presto la sera e si ricordò che in tutto quel tempo non si era neanche minimamente interessato di bersi una birra. Non farlo in Germania era impensabile. Si sedette così in un locale storico della metropoli tedesca e sfogliò lentamente il menù. Pensò alla birra che avrebbe gradito la sua compagna e ne ordinò una per sé ed una per lei. Simbolicamente. Come se si fosse assentata un attimo e da lì a poco avesse preso posto accanto a lui. Come è sempre stato d’altronde. La cameriera prese l’ordine, si guardò in giro in cerca della seconda persona che ovviamente non era presente ed essendo tedesca, notò l’anomalia, ma non commentò.

Le birre aiutavano a far scivolare i turbamenti e liberare le fantasie. I pensieri si accavallavano nella sua testa in maniera disordinata e copiosa. Le proteste, i murales, i monumenti, i turisti, il muro… Già il muro. Che lui aveva condannato fermamente senza lasciare spiraglio a nessuna giustificazione era lo stesso che aveva innalzato dentro di sé. Un muro che lo divideva dalla persona che più aveva amato ed amava in quel momento. Per orgoglio, per stupidità, forse per qualcuno degli stessi motivi che il muro di Berlino aveva causato così tanto imbarazzo al mondo intero. Loro stavano facendo lo stesso in fondo, avevano cominciato una guerra fredda in cui ogni sentimento buono che cercava di scavalcare il muro veniva soppresso. Lasciato cadere a terra esanime. Quante carezze, quanti baci erano stati ammazzati fino ad ora? Persi per sempre.

Le birre aiutavano a far scivolare i turbamenti e liberare le fantasie. I pensieri si accavallavano nella sua testa in maniera disordinata e copiosa. Le proteste, i murales, i monumenti, i turisti, il muro… Già il muro. Che lui aveva condannato fermamente senza lasciare spiraglio a nessuna giustificazione era lo stesso che aveva innalzato dentro di sé. Un muro che lo divideva dalla persona che più aveva amato ed amava in quel momento. Per orgoglio, per stupidità, forse per qualcuno degli stessi motivi che il muro di Berlino aveva causato così tanto imbarazzo al mondo intero. Loro stavano facendo lo stesso in fondo, avevano cominciato una guerra fredda in cui ogni sentimento buono che cercava di scavalcare il muro veniva soppresso. Lasciato cadere a terra esanime. Quante carezze, quanti baci erano stati ammazzati fino ad ora? Persi per sempre.

Il primo boccale di birra era terminato. Il muro cominciava a vacillare.

Non ha senso tutto ciò, pensò. Come posso permettermi di giudicare gli altri se sono io il primo ad erigere delle barriere verso le persone a cui tengo di più?

Non ha senso tutto ciò, pensò. Come posso permettermi di giudicare gli altri se sono io il primo ad erigere delle barriere verso le persone a cui tengo di più?

Si fece coraggio. Impugnò il telefono e mandò un messaggio: Quando torno ti dirò un sacco di parole che non sai. Che non ti ho mai detto. Sono uno stupido.

Rimase a fissare lo smartphone per tutta la durata della seconda birra, sorso dopo sorso, in attesa di una risposta che non arrivava.

Rassegnato ed annebbiato da tutta quella quantità di alcool ingerita posò il bicchiere vuoto sul tavolino e mise goffamente una mano in tasca alla ricerca del portafoglio.

Nel mentre ci fu una vibrazione.

Va bene, quando torni ne parliamo, lesse.

Sorrise, ringraziò la cameriera intenta a servire altri tavoli e tornò in albergo.

New Orleans. Immagini e parole (parte terza)

Ehi, adesso ti dico qual è il problema dell’America. Potrebbe essere il più grande paese della Terra. Davvero. C’è tutta questa gente diversa che viene per fuggire all’oppressione e alla povertà, in cerca di una vita migliore. E poi cosa fanno? Rimangono attaccati alle cose che li hanno messi nei guai. Continuano a combattere le stesse guerre e odiare le stesse persone del loro vecchio mondo. Vogliono essere italiani o greci, irlandesi o polacchi o russi, africani o vietnamiti o cambogiani o che altro… E a quello restano appiccicati. Stanno con quelli della propria razza e dubitano di tutti gli altri e perché…? Cultura? Storia? Che diavolo è, un mucchio di roba che i tuoi ti hanno detto di credere per tutta la vita? E quindi è tutto vero? Hitman

”Perché della cucina non ne vogliamo parlare?” Disse con aria severa mentre staccava i jack dell’amplificatore dal suo basso. “E’ una forma d’arte anche quella. Cioè scegli gli ingredienti, che sono le note e ci componi un brano bilanciato ed armonico. Poi pensa che a disposizione non hai solo sette note…” Lo ascoltavo mentre passavo lo straccio sul sassofono. “Ti dirò di più… In certe jam session facciamo friggere gli strumenti come delle padelle incandescenti” Continuò senza alzare lo sguardo concentrato com’era a riporre il basso nella custodia “Cioè a me piace la varietà delle cose. L’alternarsi del gusto, dei colori e delle note. Quindi mi spieghi che cazzo ne può capire un razzista della Jambalaya? Cioè mi spieghi come fa un razzista ad ordinare una Jambalaya?”

”Perché della cucina non ne vogliamo parlare?” Disse con aria severa mentre staccava i jack dell’amplificatore dal suo basso. “E’ una forma d’arte anche quella. Cioè scegli gli ingredienti, che sono le note e ci componi un brano bilanciato ed armonico. Poi pensa che a disposizione non hai solo sette note…” Lo ascoltavo mentre passavo lo straccio sul sassofono. “Ti dirò di più… In certe jam session facciamo friggere gli strumenti come delle padelle incandescenti” Continuò senza alzare lo sguardo concentrato com’era a riporre il basso nella custodia “Cioè a me piace la varietà delle cose. L’alternarsi del gusto, dei colori e delle note. Quindi mi spieghi che cazzo ne può capire un razzista della Jambalaya? Cioè mi spieghi come fa un razzista ad ordinare una Jambalaya?”

Nel giornaliero slalom di distinzioni c’è spazio anche per il contrasto tra filosofi e pratici, antipodi che battagliano spesso per lo scalpo della ragione. I pratici hanno parecchie componenti per formare il loro nutrito esercito da schierare nella battaglia per aggiudicarsi lo scettro del più indispensabile del pianeta. Sostengono che senza il loro sudore quotidiano il mondo sarebbe una bolla di idee e niente di più. D’altro canto l’esercito delle menti affila le armi nel sostenere che senza concepimento logico nessun oggetto potrebbe prendere vita. In questo tiro alla fune le forze si equilibrano rendendosi indispensabili l’un l’altra.

Nel giornaliero slalom di distinzioni c’è spazio anche per il contrasto tra filosofi e pratici, antipodi che battagliano spesso per lo scalpo della ragione. I pratici hanno parecchie componenti per formare il loro nutrito esercito da schierare nella battaglia per aggiudicarsi lo scettro del più indispensabile del pianeta. Sostengono che senza il loro sudore quotidiano il mondo sarebbe una bolla di idee e niente di più. D’altro canto l’esercito delle menti affila le armi nel sostenere che senza concepimento logico nessun oggetto potrebbe prendere vita. In questo tiro alla fune le forze si equilibrano rendendosi indispensabili l’un l’altra.

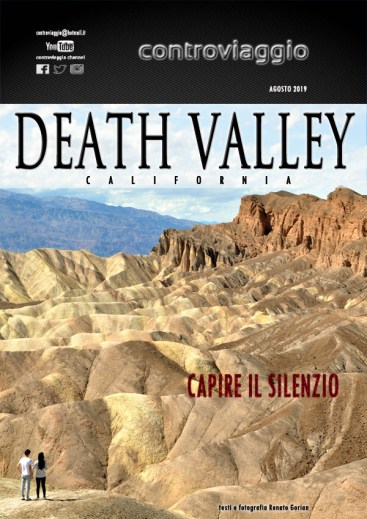

La cosa bella della musica è che fondamentalmente è anarchica. Tutti, ma proprio tutti, possono ascoltarla e suonare lo strumento che gli pare. Ci sono eccezioni anche in questo caso, vero, ma più che sociali sono fisiche. Il benestante è esclusivista nel acquistare un pianoforte a coda o un’arpa che sono strumenti parecchio costosi, vero, ma esistono alternative anche per chi è impossibilitato a farlo. Basta suonare una tastiera elettronica o un piano a muro, i tasti non cambiano. Il silenzio invece è sempre più difficile da comprare. E’ difficile godere del silenzio in un palazzo condiviso da più famiglie; una villa singola ed isolata è inaccessibile per la maggior parte delle persone. Il meno abbiente fatica a trovare silenzio anche durante gli spostamenti, costretto ad usare rumorosi mezzi pubblici. Il ricco può scegliere e spesso preferisce muoversi autonomamente su auto sempre più insonorizzate. Ecco nella musica non c’è questa disparità. Una ragazza può scegliere di suonare il suo violino per strada o in un’orchestra. Ricca o povera essa sia, poco conta.

La cosa bella della musica è che fondamentalmente è anarchica. Tutti, ma proprio tutti, possono ascoltarla e suonare lo strumento che gli pare. Ci sono eccezioni anche in questo caso, vero, ma più che sociali sono fisiche. Il benestante è esclusivista nel acquistare un pianoforte a coda o un’arpa che sono strumenti parecchio costosi, vero, ma esistono alternative anche per chi è impossibilitato a farlo. Basta suonare una tastiera elettronica o un piano a muro, i tasti non cambiano. Il silenzio invece è sempre più difficile da comprare. E’ difficile godere del silenzio in un palazzo condiviso da più famiglie; una villa singola ed isolata è inaccessibile per la maggior parte delle persone. Il meno abbiente fatica a trovare silenzio anche durante gli spostamenti, costretto ad usare rumorosi mezzi pubblici. Il ricco può scegliere e spesso preferisce muoversi autonomamente su auto sempre più insonorizzate. Ecco nella musica non c’è questa disparità. Una ragazza può scegliere di suonare il suo violino per strada o in un’orchestra. Ricca o povera essa sia, poco conta.

”Ehi uomo fammi il favore, sali dietro e reggi la scala. Non vorrei la perdessimo durante il tragitto” “Ok uomo ma sei sicuro d’averla assicurata bene? Non vorrei cadesse la scala con me sopra” “Santo dio… Certo che l’ho legata bene.” “Senti uomo, ma se sei così sicuro d’averla fissata come dio vuole mi spieghi che senso ha che io mi ci sieda sopra?” “Dannazione uomo è solo una forma di sicurezza in più. Serve a farmi stare più tranquillo.” “Ehi uomo fa stare più tranquillo te ma non me. Devo proprio salirci?” “Ehi uomo sali su quella cazzo di scala” “Ok uomo, se lo dici tu ci salgo. Ok”

Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso.

(Christian Bobin)

Dio perdona, la maratona no

Ultimamente sempre più persone si stanno avvicinando alla corsa.

Il perché è facile da dirsi: è un gesto primordiale, apporta numerosi benefici al nostro metabolismo, stimola la mente, è pratico ed economico rispetto ad altri sport, professionisti ed amatori gareggiano contemporaneamente.

In passato questa disciplina era abbastanza snobbata dal marketing che di suo si limitava ad offrire agli atleti una canotta di cotone, un pantaloncino ed un paio di scarpe da ginnastica standard mentre oggi giorno assistiamo ad un vero e proprio boom commerciale legato al running. Il primo passo, come sempre, l’avevano fatto gli americani promuovendo la sfera benessere sotto forma di jogging. La fatica richiesta per questo tipo di attività era ed è abbastanza blanda rispetto al running e tale da non spingere utenze ed aziende alla ricerca di prodotti particolarmente performanti.

Partecipare a gare vere e proprie a fianco di atleti professionisti, implica sicuramente uno stimolo maggiore sia per i podisti amatoriali che per le case produttrici di articoli sportivi che infatti stanno cavalcando l’onda alla grande, sfornando un prodotto avveniristico dietro l’altro e rendendo la corsa, come detto, uno sport sempre più praticato.

Fatto sta che se qualche anno fa correre una maratona era vista come un’impresa biblica riservata a pochi eletti anche a causa della marginalità tecnica offerta, oggi siamo vicini al passo successivo, dove la vera sfida pare essere diventata l’Ultramaratona con la 42K declassata a gara di velocità anziché endurance. Per chi non lo sapesse, una qualsiasi maratona dista sempre la stessa distanza, ossia 42,195 Km, con il superamento di questa si definisce Ultramaratona che invece parte generalmente dai 50K, per arrivare ai 100 ed oltre.

Personalmente credo che la moda della corsa stia creando un po’ di fraintendimenti. L’idea che un’amatoriale, addirittura un dilettante, possa correre assieme ai professionisti è sicuramente affascinante, ma da lì a sentire che i primi citati ritengano la maratona un obiettivo troppo comune che li induca poi a partecipare ad un’Ultra è abbastanza discutibile.

A mio avviso infatti non si possono ignorare i tempi di gara. Guardando parte della classifica della mia maratona di New York, ad esempio, ho notato che sono stato preceduto da sessantenni che, con tutto il mio infinito rispetto per loro che saranno stati vecchie glorie o persone particolarmente allenate, mi hanno fatto particolarmente incazzare. Chiaramente non per la loro performance, ma per la mia. Qualcuno penserà che l’importante è partecipare; dispiace ma non la penso così. Perché avere la possibilità di correre una maratona è impegnarsi a raggiungere i propri limiti e, quando questo non succede o non ci vai nemmeno vicino, ti girano. Non è una questione di podio o di medaglia, è una sfida personale. Di mezzo ci sono allenamenti sotto il sole e la pioggia, al caldo e al freddo, con il vento e con la neve, mattina, pomeriggio e sera. Non per arrivare primo, ma per arrivare al meglio delle proprie possibilità. Quando ciò non accade per diversi motivi, spesso per un infortunio ed una serie di allenamenti sbagliati o trascurati, ecco che si verificano casi e persone le quali si rifugiano in qualcosa di ancora più impegnativo. Per poter magari dire al sessantenne cazzuto che ti ha preceduto alla maratona, sì però io ho corso l’Ultra, tu no. Cazzata assoluta, perché anche aumentando il grado di difficoltà che riduce il numero di partecipanti si andrebbe incontro ad un’ulteriore insoddisfazione personale senza il raggiungimento di un risultato decoroso. Mi spiego meglio: se il primo classificato termina un’Ultramaratona di 100K in 7 ore arrivare con 11 ore di ritardo ha davvero un senso più logico che non si limiti al finisher stampato sulla t-shirt celebrativa? Massimo rispetto per tutti, ma qui ci si pone davanti ad una distinzione piuttosto netta tra atleti adeguatamente preparati e martiri semi incoscienti alla ricerca di sé stessi. Lo stesso vale anche nelle maratone: ha senso finirne una in 8 ore camminando per la maggior parte della gara? Naturalmente mi riferisco a persone potenzialmente in grado di sostenere un carico di lavoro che possa poi permetterti di completare le competizioni correndo al massimo delle proprie possibilità (o quasi) dall’inizio alla fine.

Non esistono scorciatoie per raggiungere i propri obiettivi. Le gambe vanno istruite a macinare chilometri, giorno dopo giorno, il cuore deve rafforzarsi e pompare il sangue necessario, lo stomaco va alimentato in modo corretto, la testa deve sostenere con pensieri positivi tutte le operazioni precedenti. Ogni allenamento saltato a causa di piccoli o grandi infortuni, svogliatezza o pigrizia, è una simbolica manciata di sassi che mettiamo nelle nostre tasche e che il giorno della gara sentiremo zavorrarci chilometro dopo chilometro fino allo sfinimento. Più alziamo l’asticella e più aumenta il grado di difficoltà in fase di preparazione. Non ci sono vie d’uscita. Lavoro, lavoro, lavoro.

Questo discorso sì che realmente accomuna tutti senza discriminante: dai professionisti agli amatori, dai più giovani ai più anziani, dalle donne agli uomini: per raggiungere il proprio massimo bisogna abituarsi a dare sempre il massimo.

Perché Dio perdona, la maratona no.

Nella corsa gli ultimi non sono certo meno degni dei primi. Anzi, per certi aspetti lo sono anche di più. Arrivano fino in fondo correndo molte ore in più di quelli che sono in testa. Arrivano fino in fondo anche se sanno fin dall’inizio che non avranno mai una medaglia al collo

Marco Olmo

Un uomo dorme sul suo trono divano all’aperto, in un cortile al bordo della strada. Chi è quest’uomo? Cosa fa nella vita? Sicuramente non teme i giudizi. Forse una delle poche, autentiche e percepite libertà negli Stati Uniti è proprio quella di non essere giudicati. Ognuno si sente libero di vestirsi, manifestarsi, esprimersi a proprio piacimento. Il giudizio è una subdola forma opprimente che costringe gli individui a celare le proprie caratteristiche. Quante volte si è costretti a reprimere le proprie virtù per non essere travolti dal giudizio dei mediocri? Giudizi spesso affrettati ed azzardati. Quell’uomo potrebbe essere esausto per aver scaricato da solo un camion di cemento. Oppure distrutto per aver assistito qualcuno in ospedale la notte precedente. Potrebbe aver scelto di far nulla durante il suo giorno libero. Addirittura un’artista che riposa dopo essersi costruito il suo regno.

Un uomo dorme sul suo trono divano all’aperto, in un cortile al bordo della strada. Chi è quest’uomo? Cosa fa nella vita? Sicuramente non teme i giudizi. Forse una delle poche, autentiche e percepite libertà negli Stati Uniti è proprio quella di non essere giudicati. Ognuno si sente libero di vestirsi, manifestarsi, esprimersi a proprio piacimento. Il giudizio è una subdola forma opprimente che costringe gli individui a celare le proprie caratteristiche. Quante volte si è costretti a reprimere le proprie virtù per non essere travolti dal giudizio dei mediocri? Giudizi spesso affrettati ed azzardati. Quell’uomo potrebbe essere esausto per aver scaricato da solo un camion di cemento. Oppure distrutto per aver assistito qualcuno in ospedale la notte precedente. Potrebbe aver scelto di far nulla durante il suo giorno libero. Addirittura un’artista che riposa dopo essersi costruito il suo regno. Che ne sa la gente di New Orleans. Che ne sa di come si cresce a New Orleans. Tra i colori, gli strumenti a fiato. Le note di un pianoforte che vibrano tra i muri di qualche rumoroso locale nella Barbour. Nelle corde di bassi e violoncelli tirate e ricalibrate per interi giorni, settimane, mesi, anni. Della felice fatica nel buttar fiato dentro agli ottoni. Che ne sanno della musica di Shannon Powell e delle sue percussioni. A New Orleans si cresce circondati dai colori e dalla musica. Che ne sa la gente di come si tifa per i Saints o di come è bello girovagare per i quartieri di New Orleans in sella ad una moto. Che ne sa…

Che ne sa la gente di New Orleans. Che ne sa di come si cresce a New Orleans. Tra i colori, gli strumenti a fiato. Le note di un pianoforte che vibrano tra i muri di qualche rumoroso locale nella Barbour. Nelle corde di bassi e violoncelli tirate e ricalibrate per interi giorni, settimane, mesi, anni. Della felice fatica nel buttar fiato dentro agli ottoni. Che ne sanno della musica di Shannon Powell e delle sue percussioni. A New Orleans si cresce circondati dai colori e dalla musica. Che ne sa la gente di come si tifa per i Saints o di come è bello girovagare per i quartieri di New Orleans in sella ad una moto. Che ne sa… Oltre quel muro c’è il Mississippi. Oltre quel muro ne è passata di sofferenza. Di lotte e battaglie per costruire una città di diritto. Così poi è stato. Oltre quel muro è passata la devastazione di Katrina a cui, di diritti, poco importa. La natura mica fa sconti quando deve ribellarsi. Così dall’altra parte del muro c’erano solo macerie. Adesso, mentre ci cammino a fianco, vedo una grossa scritta. E mi dispiace per lei ma un giorno non ci sarà nemmeno più perché al di là del muro stanno costruendo nuove case colorate, nuovi negozi luminosi, nuovi locali festosi. Un mondo spensierato dove questo muro non avrà più senso di esistere.

Oltre quel muro c’è il Mississippi. Oltre quel muro ne è passata di sofferenza. Di lotte e battaglie per costruire una città di diritto. Così poi è stato. Oltre quel muro è passata la devastazione di Katrina a cui, di diritti, poco importa. La natura mica fa sconti quando deve ribellarsi. Così dall’altra parte del muro c’erano solo macerie. Adesso, mentre ci cammino a fianco, vedo una grossa scritta. E mi dispiace per lei ma un giorno non ci sarà nemmeno più perché al di là del muro stanno costruendo nuove case colorate, nuovi negozi luminosi, nuovi locali festosi. Un mondo spensierato dove questo muro non avrà più senso di esistere. Un vecchio scuolabus abbandonato. Una carcassa gialla che affascina solo gli allievi di una scuola di fotografia che, a turno, lo inquadrano. Lo sezionano e lo scompongono come se si potessero spremere le ultime gocce di fascino e di storia dalla vernice rimasta e dalla ruggine che lo sta consumando. Chissà da quei finestrini quanti visi si sono affacciati. Quante mani ci si sono appoggiate. E quante dita avranno contornato il paesaggio che sfuggiva e si trasformava. Quella porta che ha accolto migliaia di volte piccoli studenti accompagnati dai loro padri, madri, nonni che, amorevolemente gli avranno sospinti sulle scalette. All’interno rimbomberanno ancora la voce di quei bambini e dei loro maestri. Le spiegazioni e le sgridate in cambio di silenzio ed attenzione.

Un vecchio scuolabus abbandonato. Una carcassa gialla che affascina solo gli allievi di una scuola di fotografia che, a turno, lo inquadrano. Lo sezionano e lo scompongono come se si potessero spremere le ultime gocce di fascino e di storia dalla vernice rimasta e dalla ruggine che lo sta consumando. Chissà da quei finestrini quanti visi si sono affacciati. Quante mani ci si sono appoggiate. E quante dita avranno contornato il paesaggio che sfuggiva e si trasformava. Quella porta che ha accolto migliaia di volte piccoli studenti accompagnati dai loro padri, madri, nonni che, amorevolemente gli avranno sospinti sulle scalette. All’interno rimbomberanno ancora la voce di quei bambini e dei loro maestri. Le spiegazioni e le sgridate in cambio di silenzio ed attenzione. Assetato portò la pinta alle labbra, e, come il suo fresco ristoro cominciò a lenire la gola, ringraziò il cielo che in un mondo così pieno di malvagità ci fosse ancora una cosa buona come la birra.

Assetato portò la pinta alle labbra, e, come il suo fresco ristoro cominciò a lenire la gola, ringraziò il cielo che in un mondo così pieno di malvagità ci fosse ancora una cosa buona come la birra.

I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: «Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?» Ma vi domandano: «Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?» Allora soltanto credono di conoscerlo.

I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: «Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?» Ma vi domandano: «Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?» Allora soltanto credono di conoscerlo.